|

Europas breitester Badestrand

Der sogenannte Kniepsand ist eine Sandbank, die der Insel Amrum direkt

parallel vorgelagert ist und gilt als der breiteste Badestrand Europas.

Die Sedimente werden vorwiegend aus westlicher und südwestlicher

Richtung antransportiert, stammen also nicht, wie oft angenommen, von

der Sylter Küste. In der Vergangenheit hat die Sandbank oft ihre

Form und Position geändert und "wandert" in jüngster

Zeit langsam in nördlicher Richtung.

Kniepsand

Leuchturm auf Amrum

Geologie

Eiszeiten und Meeresspiegelschwankungen

Die geologisch-morphologischen Verhältnisse der nordfriesischen

Inseln wurden ganz wesentlich durch die letzten Eiszeiten

(Elster - Saale - Weichsel) geprägt.

Wärend der Kaltzeiten (Glazial) rückten die Gletscher aus dem

skandinavischen Raum vor. Durch die Vereisung wurden enorme Wassermengen

der Meere gebunden, was im Laufe der Zeit zu einer drastischen Absenkung

des Meeresspiegels führte. So lag während der Hauptvereisungsphasen

die Nordseeküste aufgrund der Regression (Meeresrückzug) etwa

in Höhe der Dogger-Bank.

Erneute Transgressionen (Meereseinbrüche) erfolgten in den Zwischeneiszeiten,

auch Interglazial genannt. Die nachstehende Abbildung zeigt die eustatischen

Meeresspiegelschwankungen im Zeitraum Ende der Elster-Kaltzeit bis heute.

|

Eustatische Meeresspiegelschwankungen im Pleistozän und Holozän

- nach Woldstedt, 1969. Quelle: Schmidt, K. (1978) |

Geht man weiter in der Erdgeschichte zurück, so wird deutlich, dass

es während früherer Vereisungsperioden eustatische

Meeresspiegelschwankungen gab, die weit mehr als 100 m betrugen. Der Tiefstand

von - 250 m gegenüber heutigem Niveau im Oligozän bleibt allerdings

rätselhaft, da dies allein mit einer Vereisung nicht erklärt

werden kann (Füchtbauer, 1988). Wahrscheinlich waren auch großräumige

tektonische Vorgänge an solchen Meeresspiegelschwankungen beteiligt

(tektono-eustatische Meeresspiegelschwankungen).

Vail (1977) gibt einen Höchststand von 350 m höher als heute

für das Ende der Kreidzeit an, Seyfried & Leinfelder (1993) hingegen

nennen einen Schwankungsbereich von +270 m und -150 m gegenüber dem heutigen

Niveau.

die höchste

Lage, am Ende der Kreidezeit:

|

350 m höher

als heute

|

| die tiefste Lage, im Mitteloligozän: |

250 m tiefer als heute

|

zu Beginn des Jura und im

Zechstein:

|

150 m tiefer als heute

|

| im Obermiozän: |

200 m tiefer als heute. |

Quelle: Füchtbauer (1988)- Angaben nach VAIL et.al.

(1977)

Zurück ins Pleistozän. In diesem Zeitabschnitt der Erdgeschichte

waren die drei Inselkerne von Amrum, Föhr und Sylt noch miteinander

verbunden und bildeten das sogenannte "Westland". Während

des Eem-Interglazials und der Bildung des Eem-Meeres durch die abschmelzenden

Eismassen, ragte diese Landmasse aus dem Meer heraus.

Vor ca. 70.000 Jahren, während der letzten Eiszeit (Weichsel-Kaltzeit),

sank der Meeresspiegel erneut um einen Betrag von ca. 100 m gegenüber

dem heutigen Niveau ab.

Am Ende des Pleistozäns kam es schließlich zur Aufspaltung

des "Westlandes". Zwischen den heutigen Inseln Amrum und Föhr

entstand infolge des Abschmelzens der Inlandseismassen eine Schmelzwasserrinne.

Der erneute Meeresspiegelanstieg im Holozän durch die Flandrische

und Dünkirchener Transgression auf das heutige Niveau führte

schließlich zur endgültigen Teilung des ursprünglich zusammenhängenden

"Westlandes". Es entstanden die Inseln Amrum, Föhr und

Sylt. Dementsprechend besitzen auch alle drei Inseln einen pleistozänen

Untergrund, der sogenannte Geestkern,

der von Marschland umgeben ist. Aus diesem Grunde werden diese Inseln

auch als Geestinseln bezeichnet.

Die pleistozänen Sedimente auf Amrum bestehen überwiegend aus

Sand- und Kiesschichten sowie häufig eingeschaltetem Geschiebe. Sie

wurden während der Elster- und Saaleeiszeit abgelagert. Die letzte

Kaltperiode, die Weichseleiszeit, hat auf Amrum keine Ablagerungen hinterlassen,

da die Gletscher nicht mehr bis in dieses Gebiet vordringen konnten.

Die Sande und Kiese, mit Mächtigkeiten zwischen ca. 20 und 30 m,

bedecken fast die gesamt Insel. Die Herkunft der charakteristischen Geschiebe,

wie z.B. Rhombenporphyr oder Rapakiwi-Granit, läßt sich eindeutig

den skandinavischen Ländern zuordnen.

Das älteste anstehende Gestein, einen Limonitsandstein aus dem Tertiär,

findet man am Steenodder Kliff, ganz im Norden der Insel. Es handelt sich

sehr wahrscheinlich um eine in situ-Bildung (am Ort entstanden).

Von besonderer Bedeutung für die heutige Gestalt und Position der

Inseln waren die beiden Sturmfluten von 1362 (Mannsdränke) und von

1634 (Marcellus-Flut), die mit katastrophalen Landverlusten verbunden

waren.

An vielen Stellen waren infolge von Austorfung zur Gewinnung von Salz

größere Senken entstanden, so dass das Meer bei Sturmflut leichtes

Spiel hatte. Erst als die alten, maroden Deiche im Nachhinein verbessert

und erhöht wurden, konnten die Landverluste gestoppt und wieder Neuland

gewonnen werden.

Das Watt - eine von Ebbe und Flut geprägte

Landschaft

Wattflächen bilden sich im allgemeinen im Randbereich

von Lagunen, hinter Barriere-Inseln, in Ästuaren und in Deltas. An

der deutschen Nordseeküste konnten Wattflächen durch eine Kombination

aus dem regelmäßigen Wechsel von Ebbe und Flut (Tidenhub), der wellenbrechenden

Wirkung der vorgelagerten friesischen Inseln sowie dem flachen Abfall

der Küste entstehen. Dieser vor starker Brandung relativ sichere Lebensraum

wird durch den regelmäßigen Wechsel von Überflutung und Trockenfallen

charakterisiert.

Näheres zum Thema Gezeiten

erfahren Sie hier >>.

Die Wattgebiete lassen sich in drei Zonen einteilen:

Supralitoral

|

Bereich oberhalb

der Hochwasserlinie,

bei Sturmflut teilweise überschwemmte Fläche

|

| Eulitoral |

Bereich zwischen

Hochwasser- und Niedrigwasserlinie, trockenfallender Bereich = Watt

|

Sublitoral

|

Bereich unterhalb der Niedrigwasserlinie |

Der Begriff litoral bezeichnet die Vorgänge, Kräfte und Formen,

die an einer Küste auftreten.

Besonders markante morphologische Merkmale in den Wattgebieten sind die

Priele. Diese Kanalsysteme regulieren den Zufluß und Abfluß

im Watt und bilden sich vorwiegend durch den Ebbstrom.

Je nach Strömungsintensität können Priele dm- bis m-tiefe

Rinnen ins Watt einschneiden. Durch Erosion und Sedimentation ändern

die Priele mehr oder weniger ständig ihren Verlauf und sind damit

ganz wesentlich für die Umlagerung der Wattsedimente verantwortlich.

Untersuchungen haben gezeigt, dass Rinnenverlagerungen von 100 m im Jahr

die Regel sind. Dieser Prozess bewirkt auch eine Abfolge von schräggeschichteten

Lamellen aus sandig-schlickigem Material.

Die Wattsedimente bestehen aus einem Sand-Silt-Ton-Gemisch.

Das Gemisch aus vorwiegend feinen Partikeln wird gewöhnlich als Schlick

bezeichnet. Je nach Strömungsgeschwindigkeiten des Wassers lagern

sich unterschiedliche Wattsedimente mit entsprechenden Anteilen der jeweiligen

Kornfraktion ab. Man unterscheidet daher Sand-, Misch- und Schlickwatt.

In der nachstehenden Abbildung sind die Korngrößenanalysen

von mehreren hundert Wattsedimentproben Ostfrieslands im ternären

Diagramm von Sand, Silt und Ton mit der entsprechenden Zuordnung des Watt-Typs

dargestellt. Bei einem Ton-Silt-Anteil von mehr als 85% des Sedimentgemisches

spricht man auch von einem "fetten Schlickwatt".

| |

|

Korngrößenverteilung von Wattsedimenten

Ostfrieslands.

aus: Füchtbauer, 1988 - Abbildung modifiziert.

Sand = 0,063 mm bis 2 mm

Silt = 0,002 mm bis 0,063 mm

Ton = < 0,002 mm

|

Im Gegensatz zu einem normalen Küstenprofil, wo mit zunehmender

Entfernung vom Land die Korngrößen der Sedimente abnehmen (z.B.

Tiefseeton), werden im Watt feinste Sedimente landnah abgelagert.

Die feinen Korngrößen lagern sich bei auflaufendem Wasser,

kurz vor dem Stillstand der Strömung, im obersten Bereich des Watts

ab. Im unteren Bereich hingegen, wo stärkere Strömungsverhältnisse

herrschen, werden vorwiegend Sande sedimentiert.

Lebensraum Watt

Das Wattenmeer bietet zwar relativ

wenigen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, allerdings kommen diese

in großer Anzahl vor. Diese Artenarmut und der gleichzeitige Individuenreichtung

ist hauptsächlich auf ständig wechselnde Milieubedingungen im

Ökosystem zurückzuführen.

Ebbe und Flut und die damit verbundenen Schwankungen

in der Salinität, Feuchtigkeit, Temperatur und dem Nahrungsangebot

erfordern eine spezielle Anpassung von Fauna und Flora.

Die wichtigsten Lebewesen im Wattboden sind vor allem Kieselalgen (Diatomeen),

Muscheln, Schnecken, Krebse und Würmer. Aufgrund der großen

Anzahl an Individuen ist das Watt tatsächlich eines der biologisch

produktivsten Lebensräume überhaupt. Hinzu kommt, dass der Strand,

die Dünengebiete und die Salzwiesen Lebensraum für zahlreiche

Vogelarten ist.

Wattwurm (Arenicola

marina)

Pygospiowurm (Pygospio elegans)

Schlickkrebs (Corophium volutator)

Wattschnecke (Hydrobia ulvae)

Strandschnecke (Littorinalittorea)

Pfeffermuschel (Scrobicularia plana)

Miesmuschel (Mytilus edulis)

|

|

Kotpillenwurm (Heteromastus

filiformis)

Herzmuschel (Cerastoderma edule)

Sandklaffmuschel (Mya arenaria)

Plattmuschel (Macoma baltica)

Seeringelwurm (Nereis sp.)

Bäumchenröhrenwurm (Lanice conchilega)

|

Typische Makroorganismen des Wattenmeeres. (Quelle: Hoffmann

& Deicke).

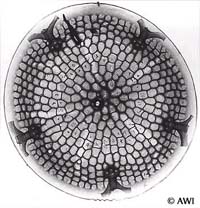

Besonders die Kieselalgen findet man in großer Anzahl. In einem

Kubikzentimeter Wattsediment können bis zu einer Million dieser Organismen

auftreten. Diese Einzeller bestehen aus einem Zellkern und einer silikatischen

Hülle. Ihre Größe reicht von einem tausendstel Millimeter

(= 1µm) bis zu einem oder zwei mm. Wegen ihrer geringen Größe

sind sie im Watt mit dem Auge nur als rotbraune Flecken zu erkennen. Unter

dem Mikroskop hingegen erschließt sich einem die außerordentliche

Schönheit und Formenvielfalt dieser Organismen. Kieselalgen stehen

am Anfang der Nahrungskette, sind also Grundlage für die Existenz

der höheren Lebewesen und werden von Würmern, Schnecken und

Fischen gefressen.

| |

|

Kieselalge (Foto

Alfred Wegener Institut, Bremerhaven - mit freundlicher Genehmigung)

Das AWI

besitzt eine der größten Kieselalgensammlungen der Welt. Es sind etwa

100.000 Arten bekannt. |

M.Wipki

Literatur:

Füchtbauer, H. (Hrsg.), (1988): Sedimente und

Sedimentgesteine, Stuttgart (Schweizerbart).

Geschwinder, M. , Die Entstehungsgeschichte der Insel Amrum.

Henningsen, D.(1981): Einführung in die Geologie der Bundesrepublik

Deutschland, Stuttgart (Enke).

Hoffmann, F. & Deicke, M.: Hallig Hooge 2002, Georg-August-Universität,

Göttingen.

Murawski, H. (1983): Geologisches Wörterbuch, Stuttgart (Enke).

Pott, E. & Küpker, W. (1999): Der große BLV Naturführer

Nordsee und Ostsee, München (BLV).

Schmidt, K. (1978): Erdgeschichte, Berlin (de Gruyter).

Seyfried, H. & Leinfelder, R., Meeresspiegelschwankungen - Ursachen,

Folgen, Wechselwirkungen - Teil 2 - Internetveröffentlichung- bBasierend

auf einem gleichlautenden, in "Wechselwirkungen"- Jahrbuch 1992 der Universität

Stuttgart (S. 112-127) erschienenen Artikel (1993 publiziert).

Fotos:

P. Nierychlo, U. Reddmann

|