|

Leben am Tiefsee-Schlammvulkan

|

|

In 1250 Metern Wassertiefe

fließen statt Lava Schlamm und Methan aus dem Tiefsee-Schlammvulkan

Haakon-Mosby. Der nach dem norwegischen Ozeanographen

benannte Schlammvulkan wurde 1990 von einem internationalen

Forscherteam in der Barentssee entdeckt. Aus dem Zentrum

des etwa einen Quadratkilometer großen, aber nur maximal

zehn Meter hohen Vulkans steigt Gas aus rund zwei Kilometern

Tiefe unterhalb des Meeresbodens auf.

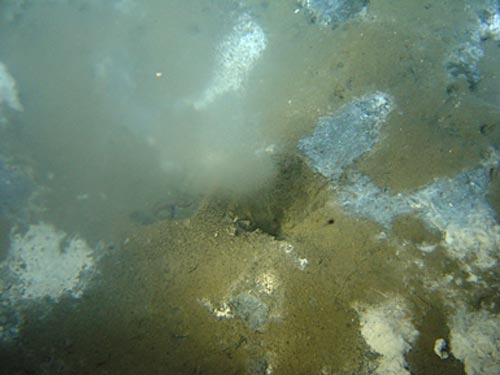

Austritt von methanreichen Fluiden

aus dem Schlammvulkan Haakon Mosby im Nordpolarmeer. Die

hellen Flecken sind Matten von schwefeloxidierenden Bakterien

auf dem Sediment. Bildquelle: IFREMER/AWI

Der Schlammvulkan

wird in drei stark von einander abgegrenzte ringförmige

Zonen - Zentrum, mittlerer und äußerer Ring - aufgeteilt.

Die drei ansonsten völlig unterschiedlich besiedelten

Zonen haben eines gemeinsam: die dort in -1 Grad Celsius

kaltem Wasser lebenden Mikroorganismen ernähren sich in

allen drei Zonen hauptsächlich von Methan. An der Oberfläche

des Zentrums setzen bisher unbekannte Bakterien das Methan

mit Sauerstoff um, während in den etwas tieferen Schichten

der mittleren Zone große Mengen einer Gruppe von Archaea

in einer Symbiose mit Bakterien das Methan mit Sulfat

veratmen, ohne dafür Sauerstoff zu benötigen. Der Großteil

des Methans wird nicht im Zentrum, sondern im äußeren

Ring des Vulkans veratmet. Ein Grund dafür ist, dass hier

die gashaltigen Fluide deutlich langsamer aufsteigen.

Bisher war man davon ausgegangen, dass in Gebieten mit

hohem Druchfluss an Methan auch deutlich mehr Methan zehrende

Mikroorganismen leben. In der arktischen Tiefsee ist offensichtlich

das Gegenteil der Fall: Am Haakon Mosby wird das meiste

Gas in der äußeren Vulkanzone verbraucht. Insgesamt sind

das nur rund 40 Prozent des austretenden Methans, während

an manchen Methanquellen im Ozean das gesamte austretende

Gas veratmet wird. Das im Zentrum und im mittleren Ring

schnell aus dem Boden nach oben strömende Wasser enthält

weder Sauerstoff noch Sulfat. In der äußeren Zone des

Vulkans allerdings wachsen Röhrenwürmer, die bis zu 60

Zentimeter tief in den Boden reichen. Sie pumpen aktiv

das Meerwasser und damit auch Sulfat in tiefere Bodenschichten.

Die an ihren Wurzeln lebenden Organismen können dank dieser

lebenden Pumpen auch dort Methan umsetzen, wo es normalerweise

kaum möglich wäre. Dort wurde auch der höchste Methanumsatz

gefunden, so dass fast kein Gas ins Meer entweicht. Das

zeigt, dass wirksame biologische Filter für Treibhausgase

erst durch das komplexe Zusammenspiel von Lebensgemeinschaften

im Meeresboden entstehen können.

Die Ergebnisse dieser im Rahmen des Programms GEOTECHNOLOGIEN

von Dr. Helge Niemann vom Max-Planck-Institut für marine

Mikrobiologie in Bremen und Dr. Tina Lösekann von der

Stanford University School of Medicine in Palo Alto durchgeführten

Untersuchungen sind am 19.10.2006 im Wissenschaftsmagazin

Nature veröffentlicht worden (H. Niemann, T. Lösekann,

D. de Beer, M. Elvert, T. Nadalig, K. Knittel, R. Amann,

E.J. Sauter, M. Schlüter, M. Klages, J.P. Foucher, A.

Boetius: Novel microbial communities of the Haakon Mosby

mud volcano and their role as a methane sink).

Monika Huch, Adelheidsdorf